原标题:《社评》“历史社会学”专题 韩礼涛:票号汇兑与财政“地方化”——19世纪下半叶的金融市场、白银流动与财政转型

作者 韩礼涛,北京工业大学文法学部讲师,主要研究方向为政治社会学、历史社会学。

内容提要:金融机构参与财政运作,是中国近代国家财政转型的关键历史节点。本文从19世纪下半叶票号与政府财政的合作入手,分析传统财政体制瓦解后,中央和地方、地方和地方之间白银流动关系的变化。研究之后发现,在清代的货币、市场结构下,票号作为一种全国性金融机构,其业务运作却高度依赖地方金融市场。票号汇兑对实物白银押运的取代,实质上意味着“地方化”的财政-市场关系取代了实物白银再分配的财政关系。票号调动白银的“地方化”逻辑,使得它不仅与再分配的财政原则存在张力,也没办法真正提升国家的财政动员能力。因此,票号没有办法解决传统国家的财政危机。当汇兑关系取代实物白银流动后,原本就濒临崩溃的传统财政关系便进一步走向瓦解。

19世纪下半叶,在军事、财政危机频现的背景下,票号开始参与清政府的财政运作,不只中央的财政收入需要票号汇兑,一些省份甚至需要以未来税收作保,向票号借贷以周转财政资金。光绪年间,“西号几乎垄断国内各地汇兑,收存中央及各省官款,放款于各地钱庄,盛极一时,俨然如银行之银行及政府之银行”(王业键,1981:64)。

金融手段的发展,通常被视为传统国家财政动员能力提升的一个标志。那么,票号参与财政对清政府的财政能力有何种影响呢?这些影响又通过何种机制实现?对于中国的近代转型而言,票号参与财政是一个重要的历史节点,它是转型期政治、经济关系交错演进的综合结果。因此,厘清上述经验问题,有助于我们理解传统国家财政体制转型的内在机理,进而更好地解释,对近代中国国家的政治、经济关系而言,这种参与意味着什么。

早在20世纪初,就已经有很多学者注意到票号与政府财政的紧密关系(马寅初,1923;张辑颜,1930;杨荫溥,1936;卫聚贤,1944/2008)。陈其田(2008)指出,19世纪下半叶,票号的业务收益开始依赖官款。然而,正是因为完全走到官场里去,失去原来商业金融机关的性质,票号才会在失去官款业务之后走向衰亡。孔祥毅(1984)、王业键(1981:100)也持有类似看法,他们均认为,票号与财政、官员的紧密联系,使票号失去了商业组织的独立性,渐而成为财政的附属物。

不过,基于对具体票号史料的统计和分析,后来的学者慢慢地认识到,票号并非财政的附庸,它与政府的合作拓展了传统国家的财政动员能力。黄鉴晖(2002:530-533)指出,票号服务的主要对象是工商业,其收益并不依赖于清政府。在票号的业务总量中,官款汇兑份额仅在2%上下(刘建生,2007)。它与政府的合作主要基于客观上的相互需要:政府的财政困难需要票号予以纾解,票号也能在与政府的合作中获得收益(张国辉,1985;黄鉴晖,2002)。此外,票号的衰败也并非由于失去官款业务,而主要是现代银行组织的竞争所致(周建波、曾江,2020)。上述讨论为后来者从组织和结构意义上理解票号与政府的关系提供了基本的经验支撑。

在上述经验研究的基础上,有学者试图从国家能力(state capacity)的角度,阐释晚清票号与政府合作的历史意义。衡量国家财政能力的一个重要维度是其使用金融手段的能力(刘长喜等,2020)。和文凯认为,19世纪下半叶,清政府向票号借贷,并用商业税(厘金、海关税等)偿还债务,可以视为清王朝转向现代财政国家(modern fiscal state)的一种可能性(He,2013:131-152)。奥姆罗德、邦尼(2020:1-27)用自我维持型增长(self-sustained growth)来形容这种现代财政国家的特征。面对紧急性的财政开支,国家不仅要建立税收制度,保证稳定、持续的财政收入(蒂利,1992),还需要充分的利用债务和货币,动员社会资源,增加财政的灵活性和适应性(邦尼,2018),由此才能形成一种具有持续扩张性、自我增长的现代财政体系。用商业税偿还向金融机构的借贷,正是现代国家财政运作的一种典型形式。据此,和文凯指出,晚清政府采用票号汇兑拓展其财政能力,亦具有部分现代财政的特征(He,2013)。

然而,现代财政稳定的经济前提,是充分发展的市场经济、金融网络,以及统一的货币手段(Ardant,1975;He,2013:6-13)。尽管加州学派强调清王朝在上述方面已经有了长足发展(彭慕兰,2003;王国斌、罗森塔尔,2018;李伯重,1999),但更多学者保持着更为谨慎的态度,认为清代的市场、货币体系在形态与机制上都与近代欧洲存在很大差别(吴承明,2001;林满红,2011;岸本美绪,2010;陈春声、刘志伟,2010)。这在某种程度上预示着晚清金融机构与政府财政的合作,嵌入在与西方不同的结构条件中。因此,单从国家能力的角度来理解该现象,对晚清财政的经济、政治逻辑都有简化之嫌。

此外,将票号、厘金等历史现象与西方近代金融机构的运作模式简单对照,也掩盖了两者在性质上的差异,有理论先行的风险。王路曼反思了以往研究对票号本土性认识的不足,她认为,票号与清政府的合作,遵循的是内陆资本主义发展的规律;号商的行为逻辑,需要在社会文化综合体的视野中加以理解(Wang,2021)。刘增合(2019)也指出,晚清的厘金不能简单与现代意义的商业税等同。先入为主的定性往往会掩盖历史的复杂性,理论外的历史“杂音”,反而可能是理解传统中国财政特殊机理的关键线索。

综上,对晚清金融机构与政府合作的内在机制和实际效果,仍要进一步检视。要真正理解票号与清政府财政合作的历史意义,需要进入具体的时代背景之中,理解政府和票号各自面对的基本问题,以及两者在特定货币市场结构下的互动与共变。

西方的经济社会理论认为,金属货币是天然与价值、商品等交换行为相联系的(熊彼特,1991:104-107;齐美尔,2019)。如果以此为尺度,清代货币“铜钱与银两的兑换率不断地波动,不仅时时不同并且也因地而异”的状态,委实是一种货币制度发展不充分的状态(韦伯,2010:28)。然而,历史中的经济关系是多样的,货币不只存在于交换经济中(希克斯,1987:24-27;波兰尼,2013:120-123)。在清王朝的政治、经济关系中,白银货币的意义显然无法被化约为交换价值。

明清中国的货币体系,以国家财政和市场两个领域的白银化为特征。16到18世纪,大量白银因贸易顺差流入中国。不过,相比于欧洲的“物价革命”,清代的物价虽然也因贵金属大量流入而出现了温和上涨,但并未出现显著、普遍的通货膨胀(岸本美绪,2010:36-41;弗兰克,2000:219-220)。其原因之一是,中国的白银需求与赋税货币化的情况关联紧密。18世纪,白银在流入国内市场的同时,也被大规模地吸纳入国家的财政体系之中(陈春声、刘志伟,2010)。在此背景下,贡赋而非市场构成了王朝经济关系的核心范畴,白银流动不只遵循市场逻辑,更是国家贡赋关系的集中反映(刘志伟,2019:1-32)。

白银首先是王朝内部长途贸易赖以维系的货币基础。清代的市场结构具有很强的地域性:全国市场可分为若干贸易大区,大区内有两到三个层级的地方市场(施坚雅,1998;许檀,2000、2016)。勾连地方市场的关键是发达的全国性长途贸易(吴承明,2001:144-288)。不过,长途贸易大多发生在城市之间,并不构成真正意义上的市场整合,长途贸易的发达与区域性的市场分割同时存在(王业键,2003:37-315;陈春声,1993;颜色、刘丛,2011;余开亮,2021)。与这种市场结构相对应,清代的货币流动也有特定范围:地方市场的交易主要以铜钱为主,而白银主要流动在长途贸易之中(林满红,2011:108-132;彭慕兰,2017:87-93)。因此,跨区贸易中的白银流动,其实是地方市场间贸易关系的投射。

在财政运行的意义上,白银流动同样具备极其重大意义。清代地方市场联系的第二个机制是王朝的财政循环。如果说清代的市场结构类似“通过水路连接、有落差的小贮水池群”,那么国家就像“强制性的回流水泵一般”,“从各个贮水池中往上吸水(货币),然后排放出去”(岸本美绪,2010:191)。而王朝吸纳、使用货币的方式,主要是通过实物白银的调运,实现对地方间赋税收入的集中与分配(林满红,2011:35-36)。因此,异地间的白银流动,不只反映了地方市场间的贸易关系,也体现了中央与地方间的财政关系。

而票号的主体业务,便与白银的流动紧密相关。与货币市场的分野同构,清代的金融机构也是分层的:钱庄、当铺等金融机构沉淀在地方,主营业务多与铜钱相关;票号则主营长途汇兑和白银业务(马寅初,1923;张国辉,1987;罗威廉,2016:180-201)。就利率的情况而言,借贷市场分层的情况也较为显著:大部分的地方私人借贷利率高低不等,只有票号这类金融机构利率分布较为收敛,实现了某些特定的程度的“利率市场化”(黄鉴晖,2002:152-158;陈志武等,2016)。与这种业务特征相对应,票号参与财政,显然会对传统的白银流动关系产生一定的影响,也必将波及王朝的财政、市场关系。

综上,要理解票号参与财政的机制和效果,就必须考察在清王朝特定的货币和市场结构下,白银是何种性质的社会资源,从而阐释票号怎么样影响白银流动,并进而影响市场、财政与白银的关系。

1862年后王朝财政的新因素,是从旧财政体制的瓦解,以及地方性的军事需求上生发出来的。因此,本文试图从清代传统财政体制的变革过程入手,首先梳理传统财政、经济体制的主要特征,进而分析票号对该体制运作的影响,最终呈现在近代财政转型过程中,传统王朝利用金融手段的方式、逻辑和影响。

清代中央与地方间的财政关系,集中反映在京饷和协饷的调拨上,而两种财政拨款又以实物白银的流动为基础。19世纪下半叶,票号开始参与王朝的财政运作,并改变了白银调运的方式,传统的央地财政关系也随之变化。

在18世纪,清王朝的财政收入最重要的包含四大项,分别是地丁、盐课、关税和杂赋。其中,常年占据财政收入总额70%以上的地丁银,一般由州县直接征收。州县征收完成之后,除存留本县开支外,大部分所征赋税要解送本省的布政使司。《清会典》规定:

制天下之经费,凡国用之出纳皆权以银,量其岁之入以定存留、起运之数,春秋则报拨。各省库贮每年于春秋将实在存库银造拨册报部核明,除存留支用及饷外,余皆候部拨用。(嘉庆朝《清会典》卷十二《户部》)

各省年年都会在春秋两季上报本地的实存银数。户部则依据各省上报的情况,除留下本省经费(坐支)外,调拨其余部分。在这套酌拨制度下,没有严格意义上的地方财政,地方收入余裕的部分,基本都要听候中央调拨。18世纪,地方赋税需要起运的数额一般在2200万两上下,大致占总额的70%~80%(陈锋,2008:539-541)。赋税起运的方向主要有二,其一是解送北京,即京饷;其二是协济他省,即协饷。

京饷体现了中央与地方的财政关系。地方解送的京饷收入户部银库,大多数都用在支付中央的各项财政支出,包括京师八旗的兵饷、王公百官的俸禄,以及日常的行政费用。1723—1850年间,每年户部银库收入在1000万两到1800万两之间波动(史志宏,2014:28-37,84-89)。在财政运行良好时,户部银库收大于支,存银足以应付各地紧急性的财政需求。

协饷是财力充裕省份拨给财力紧张省份的财政款项。清代各地兵员分布多寡往往与经济发展程度不匹配,此时就需要户部统筹协拨。历年受协、协拨省份及额度均不一样,一般遵循就近协拨、节省运费的原则。在和平年代,协、拨省份有一定常规。依据乾隆《大清会典则例》,广东、广西、福建本省财政收支相当,不解不协;陕西、甘肃、四川、云南、贵州等省收不抵支,往往需要他省协饷救济。依据就近原则和各地财政情况,受协省份与协拨省份的对应一般较为固定,协饷规模也常年维持在400万~500万两(陈锋、蔡国斌,2005a:118-119)。

在酌拨制度运行良好的年份,中央能够有效地平衡各地财政收支的矛盾,实现对整体财政资源的再分配。每年京饷、协饷的数额或有变动,但中央始终能够大致把握各省的收支情况,调拨指令也能顺畅执行。再分配的财政体系将王朝的各个地方联系在一起,对于中央统治的维系具备极其重大意义。而这套财政酌拨制度,又以一套地方间的实物白银流动关系为基础。

18到19世纪,清王朝的主流通货是白银和铜钱。白银主要以银块的方式流通,以重量计算价值。政府并不管控白银的供应,因此各地流通的白银,其成色、单位各有不同。政府负责提供的铸币是铜钱。中央和各省铸局负责铸造铜钱,铜钱的样式和成色都有统一规定。与这种二元货币体系相对应,银钱的比价时常会发生明显的变化。而这往往是受地方金融市场银、钱供给的影响,政府的调控能力有限(林满红,2011:7-9)。

在清代的经济生活中,白银和铜钱流通的范围并不相同。铜钱币值较小,重量较大,大多数都用在集市、城镇等地方市场中的小额交易。而白银价值高、重量轻,大多数都用在跨省的远途贸易。在财政领域,农民缴税一般会用铜钱,而州县、各省上解的税款往往需要兑换成白银,中央发给各地的兵饷一般也是白银。

因此,清代白银的流动一般沿着两条线展开,其一是跨省的远途市场贸易,其二是政府的财政收支调度。18世纪时,中国的远途贩运已经有了长足发展,当时国内市场中长途贸易量每年约8000万两(吴承明,2001:144-166)。比较起来,政府财政体系中流动的白银也数额庞大,18世纪清王朝的银库库存一般在2000万~4000万两。

白银的财政调拨与市场流动是相辅相成的。如岸本美绪(2010:191)的比喻所言,国家财政像水泵一样,从各级货币市场的“贮水池”中集散白银,发挥着再分配各地货币的作用。这些重新分配的白银,会通过长途贸易在各地市场间回流,并再度进入财政体系,实现循环。18世纪,位于膏腴之地的省份,每年都要在中央的主导下,向西南、西北、东北等边疆地区协济银两。这些银两以兵饷的方式散入边地,又通过货物(主要是粮食)的流通回到经济核心地区(Perdue,1992)。因此,恰恰是财政与市场的相互配合,实现了白银在王朝经济体系内的循环流动。

在18世纪,白银流动的主要方式是实物押运。在财政领域,白银调拨实行鞘解制度,即依数额大小由相应官员押解,途中派兵保护。在市场领域,商人则往往要依靠镖局等机构实现异地白银的押运。然而,实银押运风险较大,耗时较长。清代各省鞘解京饷的周期多以月计算,福建、广东等地押送饷银至京的时间甚至需要3个月以上(倪玉平,2017:16)。更为麻烦的是实物白银的成色问题。因为各地白银成色不一,异地白银调度往往涉及兑换和损耗。有鉴于此,商人一般是通过与地方金融市场中的钱庄、银号兑换来满足交易需求。在财政领域,为了能够更好的保证核算准确,清政府要求各省拨解的京饷、协饷均须先融兑成中央统一规定的成色。白银熔铸过程中的损耗,则由地方额外征收火耗银来弥补。围绕实物白银的调拨、折色,中央和地方形成了一套稳定的义务划分办法。这套银两成色兑换制度,保证了实物白银流动与贸易、财政关系的适配。

总之,实物白银的鞘解制度,京饷、协饷的财政酌拨制度,以及跨省的市场贸易,共同构成了18世纪中国财政、货币循环的基本面貌。刘志伟(2019:20-31)称这种财政与市场紧密结合的经济体系为贡赋体制,按特征分类,它可以“归类为实物财政的范畴,但这个体制又往往是通过市场机制运作的”。在这种体制下,白银好比一条线,通过与财政、市场行为的配合,将中央和地方紧密联系在一起。

19世纪中叶的军事动乱打破了这套运作模式。咸丰到同治时期,有记录的军费支出高达4.22亿两(彭泽益,2010:91-103),而王朝的主要财政收入却下降了50%以上。在军事威胁下,各省多收不抵支,开始截留税源以济兵饷。咸丰三年(1853年)后,户部银库收入规模大幅萎缩,每年的实物银两收入仅有10万~20万两,约为18世纪的1%。

在此危机下,清政府不得不寻求新财源。咸丰三年(1853年),各省先后开始征收厘金。厘金是一种商业税,由各省自设机构征收,各地征收税率不同,多在2%~5%(罗玉东,2010:66-70)。自设立起,厘金收入增加迅速,到光绪时期,厘金在财政收入中的占比已经接近20%。

然而,设立厘金后,户部对地方财政的收支情况渐无把握,酌拨制度逐渐瓦解。因为各地用兵,军需耗费巨大,各省财政困窘,常常拖欠京饷、协饷。为维持财政运作,咸丰六年(1856年),户部开始改“拨”为“摊”,将京饷、协饷以定额分摊给各省。1861年以后,京饷每年定额为700万两,1867年起又增至800万两,此后成为常例。

与酌拨制度同时发生明显的变化的是白银鞘解制度。依清制,各省京饷、协饷均须由官兵护送,不可假手他人。1849年时,刑部尚曾因官员私自汇兑解送银两施以处罚,但1851年后,因军事动乱导致的安全问题,官员慢慢的开始零星委托票号汇兑京饷。1862年,捻军、太平军势力盘踞在豫皖、江浙等地,东南各省北解京饷的道路受阻,无法鞘解,而户部又急需款项,迫于形势,中央开始允许各省以票号汇兑京饷、协饷。

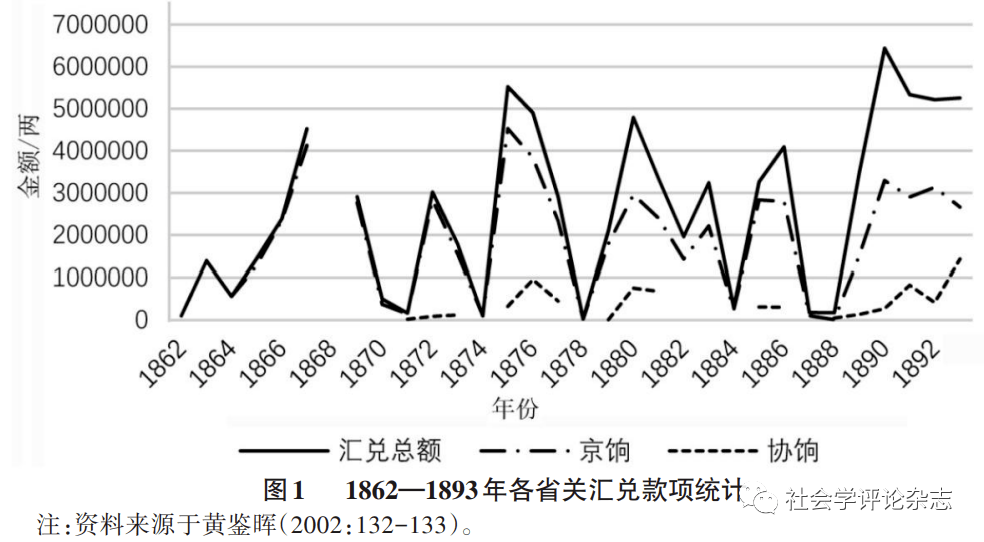

图1展示了1862—1893年历年各省关汇兑京饷、协饷的总额。因为中央屡次停禁,汇兑数额波动很大。不过在正常汇兑的年份,每年省关汇兑的数额在300万两上下,大致占每年京饷总额的三分之一。很明显,1862年后,票号构成了王朝财政的重要一环。

为什么票号能够在道路受阻的情况下运送京饷呢?这是因为票号是通过与地方金融市场的合作,实现银两的调集。这种业务模式的形成依赖于票号特殊的组织形态:在票号出现以前,传统金融机构的主要营业范围是当地市场,它们通常只能在特定地域开展存放款及兑换业务。而票号采取的是分行制度(王业键,1981:64),总号之外,又在全国各地设立分号。分号联系极紧,主要是通过汇兑业务,也即凭单据(汇票)异地兑换白银,获取利润。票号在各分号均有一定存银,如资金闲置,则常常放贷于卓有信誉的商号及钱庄。待票号用钱,则从钱庄收回银两。有时分号银两紧缺,也会向钱庄、其他票号拆借,保证业务正常运作(程麟荪,2021:16)。

票号的这种运营模式,使其能够使用较为灵活的手段实现异地白银调运。当面临较大额度的异地银两调运时,票号的各个分号主要通过“酌盈济虚,抽疲转快”的办法,根据各地金融市场的银根情况,在两地或多地之间调整汇兑业务,控制白银存量,实现业务平衡。票号很少直接调运现款,因为白银的实物押运“不仅费时担险,费用也要比汇费多8~10倍”(黄鉴晖,2002:135)。也正是因为这种就地筹集白银的特征,票号汇兑白银不仅更安全,也更加便捷。

溯查历年起解现银装鞘者总须四五个月方能到京,而商号汇兑者最迟不过七八十日即可到部交纳,是现银起解与交商汇兑,难易各殊,迟速迥别。(黄鉴晖等编,2002:182)

基于上述优点,19世纪下半叶,票号汇兑部分取代了白银鞘解的办法,这对传统王朝的财政、市场关系产生了深远影响。票号汇兑使得传统的白银流动关系发生了两个关键性变化:首先,票号利用地方金融市场调度白银,实际上将财政与地方白银市场更紧密地关联起来;其次,这种调动关系对实物白银流动的取代,也代表着国家再分配各地实物白银存量的机制失效。上述白银流动关系的改变,不只影响货币市场,还直接影响到传统王朝财政运作的逻辑,并进一步重塑了中央与地方的财政关系。

传统的酌拨制度规定了实物白银流动的两个主要区间。其一是中央与地方之间(京饷),中央具有汇集全国白银,调整地方白银分布的作用;其二是各地方省份之间(协饷),财政盈余的省份是白银流出地,而财政入不敷出的省份是白银流入地。咸丰以后,票号参与京饷、协饷调运,财政领域的白银流动开始与地方金融市场建立更加紧密的关联,这对中央、地方的财政关系和能力都造成了巨大影响。

票号汇兑首先改变了北京在白银流动关系中的地位,使得中央进一步丧失了汇集白银的能力。在鞘解制度下,北京作为中央机构的所在地,年年都会从各地吸纳大量白银。太平军兴后,南北通道被截断,中央获取白银的能力已经下降。而京饷托付票号汇兑以后,中央财政的实际货币收入来源又从各个地方变为本地金融市场。这种财政“地方化”的自然后果,是中央财政挤占本地市场白银,于是北京便常常陷入白银短缺的情况。

对汇兑政策的多次停禁,即反映了这种财政“地方化”给中央带来的困扰。1862年后,尽管票号汇兑已经显示出种种优势,但中央却屡次尝试恢复鞘解制度,要求地方押送实物银两进京。表1罗列了中央官员反对票号汇兑的主要原因。

反对理由中最主要的是票号汇兑会导致北京出现银贵钱贱或银根短绌的情况。个中原因,同治三年(1864年)御史谢膺禧的上奏讲述得十分清楚:

且市间之银,并非商人自外运京也。凡领得官库银两之人,无不就近向钱铺兑换钱票、现钱,便于使用。钱铺零星兑收,汇总赴市兑换别铺钱票与钱,备抵本铺票存,彼此架空渔利。故兵丁每月领饷时,钱铺必勒价贱买。会票到京用银时,钱铺必抬价贵售。解部之款,动逾巨万,会票一到,银价立昂。(黄鉴晖等编,2002:166-167)

票号汇兑京饷,并非运送实银进京,而是通过本地的金融市场调集,因此往往会导致市场上银根紧缩。光绪二年(1876年),御史和宝、给事中马相如表达了类似的看法,他们也认为,票号汇兑会导致京城银价上涨:“其价之增也,或两三月或三四月后,外省必有汇兑饷项到京,此历验不爽者”,导致此现状的原因是:“自京饷一有汇兑而来,所来者多系空纸,而出京者仍系实银”(黄鉴晖等编,2002:174-175)。这些官员的主张也得到了中央的认可,1864—1871年、1876—1878年,清廷多次重申不许汇兑京饷。

不过,对于当时北京银贵钱贱的现象也有不同的解释。黄鉴晖(2002:265-277)认为,当时北京银贵钱贱主要是全国性的白银外流所致。然而,官员反对票号汇兑的时间(1864年、1876年前后),正好处在白银内流、全国银钱比价下降的时期。据林满红(2011:61-107)推算,1808—1856年,贸易确实导致了较为严重的白银外流情况,但从1857年到1886年,伴随着茶叶和生丝出口贸易量的大幅增长以及国际白银价格的下跌,白银又开始反向流入中国,流入量(6.91亿银元)还超过了上半个世纪的流出量(3.68亿银元)。可见,北京银贵的现象并非全国趋势所致,而更可能是地方性金融市场波动的结果。

考察白银的流动关系,不难发现北京地方性金融市场波动的问题大多有三点:首先,这种现象与票号的组织、业务及其所嵌入的金融市场结构有关。如前所述,票号仅具有现代金融机构的部分特征,它其实是“悬浮”在地方金融市场之上的。票号服务的客户也主要是地方的金融业或大型商户,一般不涉及地方市场中零散的银、钱兑换和放贷活动。票号主要对地方的白银供应施加影响,而对货币比价没有实质上的控制能力。

其次,传统财政体系中实物白银循环的断裂。这也是北京金融市场银根收紧的原因。1723—1850年间,中央户部银库库存白银每年会有900万~1200万以兵饷和俸禄的方式在北京本地市场放出(陈锋、蔡国斌,2015a:555)。而咸丰时期每年银库的库存实银只有5万~10万两,中央通过财政体系汇集银两的功能已经大为削弱,北京在地方白银流动关系中的地位发生了变化,银根整体在收紧,因此更容易出现银贵的现象。

最后,市场行为很难及时平抑汇兑导致的银贵。18—19世纪,商人调动各地银根的能力和范围都有较大限制。1845年,即便在商贸最为频繁的北京和苏州之间,商人调集银两的周期也是1~3个月。就从解送京饷来看,每年山西票号汇兑大额京饷也需要提前筹备,甚至直接押送实物白银入京。否则京城银价上涨,就地调集资金的成本高昂,票号汇兑款项的收益亦会受到影响。

票号调度白银主要利用地方金融市场,背后本质上是一种“地方化”的市场逻辑,这与王朝传统财政的再分配逻辑存在张力。中央的官员们很快注意到,票号汇兑将中央的财政收入与本地市场中的白银关联了起来,使得财政更多受到地方金融市场的影响。当中央获取白银主要依赖本地货币市场,其对全国白银的调度能力就进一步下降。在中央财政的水泵消失后,围绕实物白银流动展开的传统财政、市场的循环机制也无法正常运行,地方白银市场开始分化与割裂。

1862年以后,中央几次试图停禁汇兑,恢复传统的实物白银流动体制。然而,广东、福建、四川三省从始至终坚持汇兑京饷。三省坚持汇兑的理由不同,其中广东、福建是因为当地的白银市场已逐渐从传统财政、经济关系中脱钩,而四川则是因为本地白银市场陷入了严重紧缩的状态。

19世纪下半叶,广东、福建坚持汇兑京饷的直接原因都是需要向票号借贷。咸丰军兴后,广东、福建财政困窘,每年为应付中央摊派的京饷,都需要预支厘金,向票号借贷。1864年到1908年,有记录可查的广东汇兑总额为129.6万余两,其中票号垫汇占比为47.44%,福建汇兑总额为922.8万余两,其中票号垫汇占比为40.63%(黄鉴晖,2002:247)。不过,虽然两省均需向票号借贷才能支付京饷,但借贷需求并非两省坚持汇兑的根本原因。

两省坚持汇兑更深层的原因,是厘金背后的财政关系。当时,广东、福建支付京饷,偿还票号贷款的主要保证是当地征收的厘金。厘金征收不同地丁,两者内含的央地关系有很大差别。地丁征收有一套平衡央地损耗的机制,中央允许地方额外征收火耗以补充折色损耗。而厘金则主要是地方自筹款项,1853年后,户部以定额摊派各省,只要征解足额就不问过程损耗,于是各省就必须在折色问题上更加精打细算。

然而,厘金收入的特性使得鞘解白银极不划算。当时福建、广东征收的厘金大多数来源于百货、盐、茶、等,不同的商人所用白银银色差别很大。尤其是对外通商后,成色低潮的洋银大规模流入闽粤地区,成为厘金收入的重要来源。因此,两省厘金的融兑成本很高,实银鞘解远不如汇兑折色划算:

(广东)厘金征收洋银成色本低,从前汇兑京响等项,只以洋银发商领兑,酌补贴水。若现银起解即须改铸号纹,倾销折耗较之汇兑补水所费增多。(黄鉴晖等编,2002:182)

洋银流入对鞘解制度的冲击在福建更为典型。福建的厘金收入有40%~50%都从茶叶贸易而来。1853—1860年,福建茶税收入从8千余两白银逐渐上涨至25万两白银(罗玉东,2010:602-605)。这一时期茶税增长的根本原因是出口贸易的发展,而出易主要用洋银,这与18世纪的茶贸有很大差别。

唯查京饷必须纹银,闽省市肆交易多用番银。在新关未开以前,常税旺征纹银尚易筹措。迨新关开后,洋税日增,常税日减。洋税尽收番银,致常税纹银短绌,尚不及从前十分之二。(黄鉴晖等编,2002:170-171)

贸易关系的改变直接影响了福建的货币市场,进而波及其财政收入。在18世纪,福建茶叶主要走内销,当时南来购茶的客商多携带纹银,以便于购货缴税。但战争后,茶叶贸易从内销转向出口,而洋商大多用银元、货物购买茶叶;同时,通商口岸增设新税关征收洋税,洋税形式亦以银元为主,故闽浙省关几无纹银收入(宋惠中,1999)。而洋银融兑纹银折色严重,远不如汇兑合算,因此福建、广东等地多乐意汇兑京饷。可见,贸易关系的改变,直接使得沿海地区从王朝内部的货币循环关系中脱离出来,以致作为循环关键环节的实物白银鞘解制度也无法再维系。

相比起来,内地的四川坚持汇兑,也受到地方白银市场变化的影响。19世纪下半叶,四川本地的白银市场出现严重的紧缩。

川省僻处边陲,山多路险,贫民亟苦,生计维艰,原无百货之懋迁,即非商贾之辐辏。而平时循环往来者,亦不过本省之财供本省之用,限于地势绝无来源。乃自上年京饷第二批起,筹解一半实银三十余万两,加以赔款,市面立形涸竭,商情万分艰窘,无从挹注,周转不灵,百物价升,商民俱困,循此以往川省断难支持。(黄鉴晖等编,2002:188)

与沿海地区不同,四川出现上面讲述的情况,还在于央地财政白银循环体系的崩溃。1850年以前,四川省一直是受协省份。当时四川的兵饷支出每年约140万两,而其地丁收入仅66万两,每年需要协饷80万两(吴昌稳,2018:97)。但1853年后,四川不仅协饷断供,还需要承担部分京饷、协饷,在财政关系中转为白银流出省份。与此同时,四川的贸易地位又始终没变化,以至于地方经济长期陷入银根紧缩的状态。因此四川不得不采用票号汇兑,以北京地方市场的白银满足中央的京饷需求,减少本地白银外流。19世纪下半叶,中央一直在努力恢复旧的实物白银的流动秩序。然而,仅强调白银向北京的集中,而不恢复白银向各省的流动,恰恰使得财政的集权难以恢复。

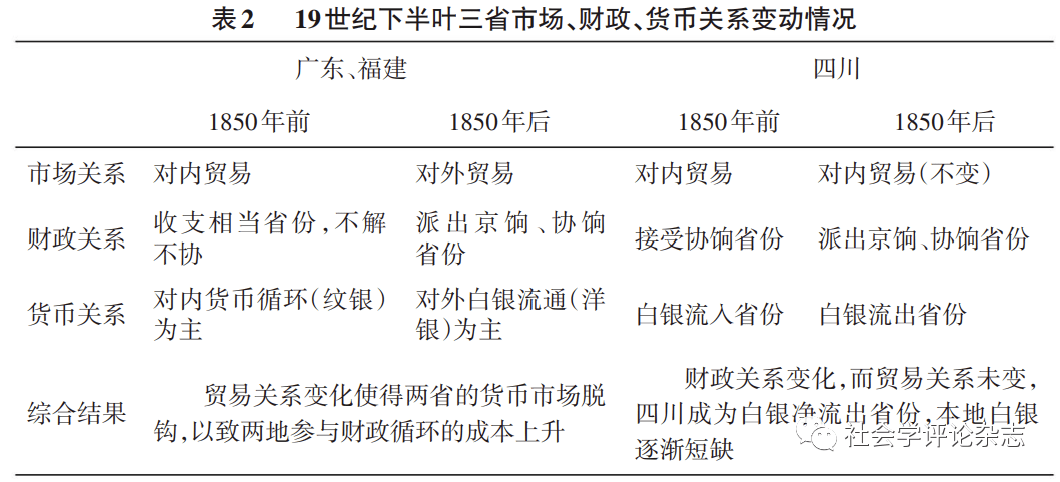

广东、福建、四川三省的困境反映了传统白银流动关系改变后,各省地方金融市场受到的巨大冲击。如前所述,实物白银鞘解、财政酌拨制度与市场贸易关系是传统财政体系得以维持的三条纽带。当财政关系与市场关系不再适配,与两者紧密关联的白银鞘解制度也就无法维系。表2罗列了三省市场、财政和货币关系的变动。

可以看到,广东、福建两省与四川省代表了财政关系与市场关系不匹配的两种类型。广东、福建逐渐脱离出王朝内部的市场关系,两地白银的形态发生很大变化,本地政府的白银收入进入财政循环的成本提高,鞘解制度无法维系。四川从受协省份转为财政支出省份,而其市场关系未发生同步调整,本地白银短缺,鞘解制度也无法维系。在这种背景下,票号就成了三省纾解困境的最佳选择。

因此,票号汇兑京饷其实是王朝内部市场关系与财政关系发生错位的产物。就实际效果而言,票号部分弥合了市场、财政结构错位引发的危机,在形式上保持了中央与地方的财政联系。不过,票号参与财政,也使得实物白银的流动循环更加难以恢复,财政进一步走向“地方化”。而财政“地方化”的直接后果,是地方政府的财政能力与地方金融市场更为紧密地联系起来。

清王朝传统财政关系的另一维度是协饷。协饷制度原本是为解决地方财力与驻军兵饷的不平衡问题而设,即中央通过调拨经济核心区的财政剩余,补足边疆驻军省份的财政缺额。然而,19世纪下半叶,各省纷纷用票号汇兑协饷,白银流动与白银分布的张力便进一步体现出来。

票号汇兑协饷的根本原因之一是各地财政增量的变化。1853年开征厘金后,各个省份获取白银的能力出现了分化,内地与边疆、北方与南方各省的财政能力差距逐步扩大。1870—1900年间,江苏、浙江、福建、湖北四省的厘金收入占全国有记录厘金收入的60%。而边疆地区拓展厘金收入的能力十分有限。原来的一些承协省份,如河南、山东、山西等,较少从进出口贸易中受益,其厘金收入也较少。因此全国可用的财政增量大多集中于东南地区。(参见罗玉东,2010:472-476)

与这一情况矛盾的是,急需协饷供应的省份大多与东南地区距离遥远。18世纪70年代清王朝用兵的广西、云南、贵州、伊犁等地,均属边疆。用兵一定要考虑筹款的问题,而白银分布与军需供应存在很大的矛盾。左宗棠在西北时呈上的奏折便反映了这一情况。

借华款则必饬台局于附近商贾荟萃之区筹办,以信约为凭,近则陕鄂,远则上海,相距辽阔,不能克期得银。而华款又多零星,凑集为数无多,比借款解至则守候领取者环待已久,一散即尽,既非若海疆之就近取资可以省事,又不能如洋商之易集巨款可以久久。(黄鉴晖等编,2002:119)

上述矛盾导致边疆用兵不只要解决筹款的问题,还要解决远途白银调运的问题。在传统酌拨制度下,协饷通常遵循就近协拨的原则,很少会出现东南协拨西北的情况。但19世纪中叶后,中央到各省均财政窘迫,遇有重要军需,则不得不先就财政有余的省份摊派。就近解协的原则由此发生了很大变化,西北、西南的军需开始更加依赖东南地区。

这种长途调运以实银鞘解成本过高,因此各省通常用票号汇兑。1875—1893年,票号汇兑协饷的数额占总额的31.15%。1894—1911年,票号汇兑各省协饷1414.1万两,可见当时协饷调拨对票号依赖之重。

然而,汇兑与协饷制度本身的逻辑存在矛盾:传统的协饷制度是直接调配各地的白银存量,以财政“有余”补“不足”;汇兑则主要依赖各地地方市场的白银存量,其调度能力高度取决于当地的经济发展程度。边疆地区的白银存量少,稍收即涨,所以票号在边疆的调集能力非常有限。1874年协同庆兰州分号的困境即体现了汇兑白银存在的问题。

此后再收兰饷,务以无期,一二万为度,呈兄知之。即四万亦未尝不可收会,但惜其一期,未免不合。况道路穹远,难得计算,若兰号存少势必猛收西(安)(三)原,西原存少自必猛收汉口,汉口存少自必猛收上海,上海存少自必出大利□□猛收汉口,若然则一宗不合而夹赔,岂有底止。(黄鉴晖等编,2002:87-88)

以上材料反映了票号在边疆调运白银的困境。兰州本地金融市场上的白银存量有限,面临大规模的汇入时,收购本地银两极易引起银价上涨。要控制收购价,就必须从西安、汉口调银,如此又增运费,必然不合算。所以当时协同庆兰州分号实际调集白银的能力,根据期限长短,仅有1万~4万两。而即便在承平年代,陕甘兵饷每年缺口也有300万两上下,汇兑调集白银的能力远远不及此数。

从协饷调拨的难题可见,票号将财政“地方化”的做法,明显与实物白银的再分配制度存在张力。事实上,经济中心与军事需要在地域上的不平衡是中国历代王朝都需要面对的问题(寺田隆信,1986)。18世纪运行良好的协饷制度能够部分化解这一矛盾:财政有余的省份年年都会将实物白银押送至边疆,保证边疆的军需。然而,19世纪中叶以后的财政变动不仅瓦解了这套平衡体系,而且带来了新的挑战。出口贸易的发展和厘金制度强化了东南地区在帝国经济中的重要性。但这部分财政增益很难应用于帝国在边疆的军事行动之中。一方面,传统的鞘解制度已经逐渐不适应19世纪各地白银调拨的频率和距离;另一方面,作为替代的票号汇兑,其运行所依赖的地方市场逻辑又与协饷原本的目的存在张力。在失去酌拨制度所维系的白银流动体系后,东南集中的白银很难被输送到边疆地区。因此,票号没办法真正实现王朝财政再分配的功能。

实物白银鞘解、财政酌拨制度与长途市场贸易,是传统王朝再分配的财政体系得以维系的基础。19世纪下半叶,财政危机和对外贸易使得这套体系的运行出现了紊乱,中央难以正常调拨各地的财政资源,不得不采用票号汇兑各地银两,以维持财政体系的正常运作。票号改变了传统的白银流动关系,使得财政与地方金融市场产生更紧密的关联,这进一步重塑了中央与地方的财政关系。

票号汇兑对实物白银流动的取代,实质上意味着带有强烈地方性色彩的财政-市场关系,取代了全国通盘考虑的实物财政再分配关系。在清王朝的财政体系中,白银不只是一种经济或政治资源。更重要的是,白银的流动关系,集中反映了在特定财政、市场以及货币结构下,传统王朝再分配体系赖以运行的逻辑。票号参与财政的最终的原因是,王朝内部的财政关系与市场关系不再匹配,传统的白银流动关系也无法再维系。在这种情况下,中央和地方在相互妥协中选择了票号。然而,票号汇兑的逻辑恰恰是“地方化”的,尽管它的业务是全国性的,但其调动白银的方式恰恰以地方金融市场为依托。票号所能做的,毋宁说是在日益分散、多元的经济关系之中,勉力维系“地方化”经济关系的连接。它不但没办法恢复再分配的秩序,反而还会使财政体系进一步走向“地方化”。

票号汇兑虽然从形式上保持了地方市场之间的基本联系,但实际上进一步瓦解了再分配财政体系。首先,票号削弱了中央财政的水泵作用,实物白银循环更加难以恢复。票号汇兑高度依赖本地金融市场,这使得中央对白银的调动开始受制于北京本地的银钱比价,中央调动实物白银资源的能力进一步受损。其次,票号“地方化”的白银调度逻辑又加剧了各地白银分布的不平等。在协饷制度中,国家对地方白银的调度遵循财政均平的原则。财政白银向边疆和财政不足省份的流动,本就在化解全国各地财政收支、经济关系不平衡的矛盾。而白银流动从实物转向汇兑后,边疆与内地虽然依旧维持着形式上的白银流动,但实质上边地逐渐面临白银缺乏的困境。因为旧有的全国性的、白银实物流动循环的逻辑,已经被“地方化”的白银调动逻辑所取代。在这种情况下,彭慕兰(2017)所描述的,近代王朝减少对“不发达”地区公共服务投入的情况,便进一步受市场逻辑支配,而再分配的财政体系也进一步走向瓦解。

从国家能力的角度来看,票号参与财政运作,不只间接削弱了中央的财政能力,也并没有使清王朝动员社会资源的能力得到实质提升。考察票号对白银的调动方式能发现,票号几乎不具备“向下”发展的能力。作为后发的金融机构,票号不仅没有意愿与地方金融机构竞争,而且与其密切合作,巩固了这种分层的金融市场结构。也因此,票号汇兑的能力深受地方金融市场的制约(Wang,2021:99-103),它“悬浮”在地方的金融市场之上,很难具备像近代西方金融机构那样动员社会资源的能力。票号调动白银的方式,改变的主要是地方市场中白银的流动性,对于国家向下汲取社会资源的能力而言,并无实质性的改变。

正是因为票号汇兑的上述特征,19世纪票号与清政府的合作根本没办法解决王朝的财政困局。20世纪初,清王朝开始有效学习泰西之法,设立国家银行,发行公共债务:一种新的经济关系由此开始生长出来。